Last Updated on 2022-05-18 by 明心

安東尼・范・雷文霍克(Antoni van Leeuwenhoek,1632~1723),微生物學之父,是第一位發現活體細胞的人。

但他所發現的第一個細胞究竟是什麼,則是教科書中語焉不詳的秘密…..

延伸閱讀:五個問題,檢視羊群效應與你的盲從程度

內容目錄

歷史上數一數二的宅男

由於早期翻譯、所處時代相近、研究領域有所重疊,許多人可能會把Leeuwenhoek與羅伯特・虎克(Robert Hooke,1635~1703)搞混。

虎克是提出虎克定律、和牛頓吵架、出版《顯微圖誌》(Micrographia),第一個真正意義上設計出顯微鏡、觀察軟木薄片(corks)細胞命名為cellua的人。

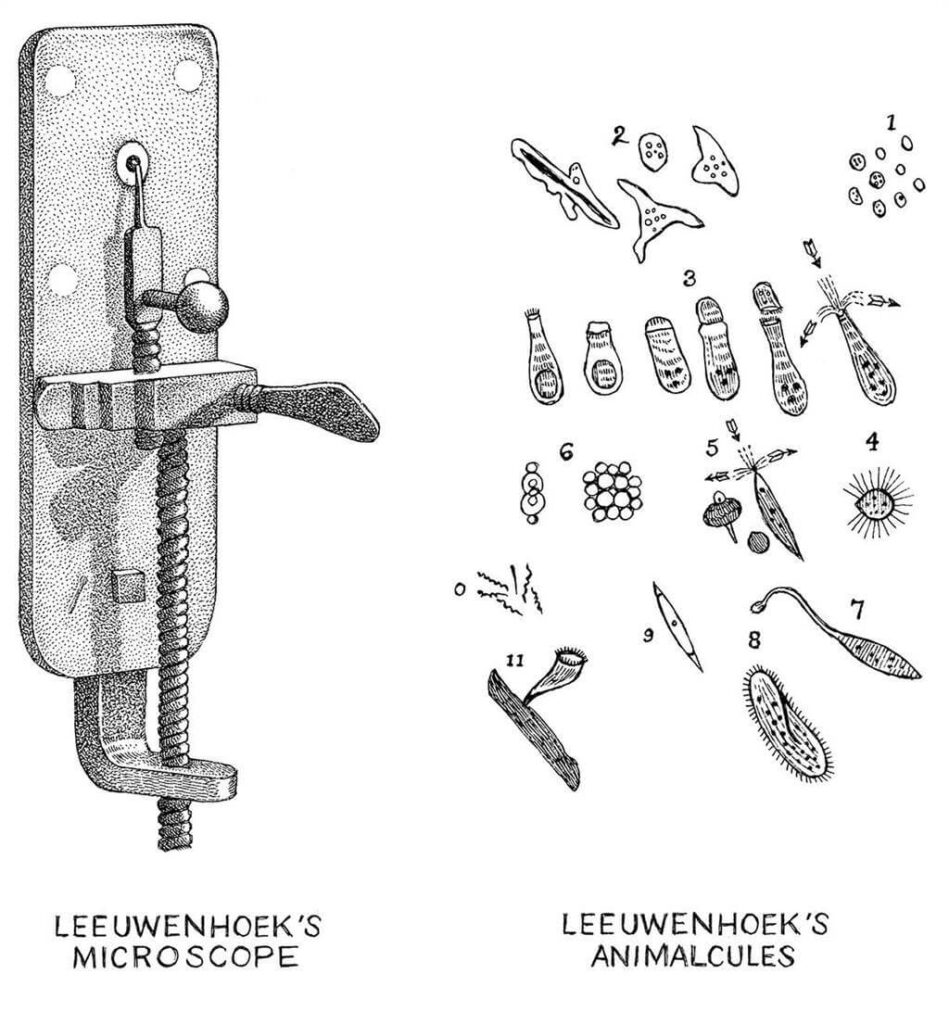

而本篇主角Leeuwenhoek,則是第一個製作出高倍率顯微鏡,觀察活體細胞、及眾多微生物的人。

Leeuwenhoek生於荷蘭台夫特市(Delft),父親為當地聞名遐邇的藍瓷,製作包裝籃以行銷世界,母親娘家是釀造當地的名產啤酒。

而Leeuwenhoek起初在一家布商擔任出納與簿記,後來自行創業銷售衣布產品,不久後又多了一個毫不相干的工作:監督市政廳維修與保養。

在長達九十多年的生命裡,Leeuwenhoek從未讀過大學、不懂當時科學語言「拉丁文」,身為一位優秀阿宅的他一生僅離開過荷蘭兩次。不過Leeuwenhoek相當喜歡閱讀,接觸到當時的暢銷書《微物圖誌》也因此改變了他的生命。

摩擦、摩擦,是……

《微物圖誌》的前言教導了自製顯微鏡的方法,而Leeuwenhoek由於擔任布商時期,需要檢查亞麻葉片,而擁有一些磨製鏡片的經驗。擔任政府公職,擁有許多閒暇的他開始自製顯微鏡,並自學冶金、鍛造、焊接等相關技術。

早期Leeuwenhoek僅是重複虎克的步伐,但很快就超越了虎克。

原因是Leeuwenhoek擁有當時頂尖的顯微技術,當時虎克拿出放大25~40倍的顯微鏡,已經令皇家學會讚嘆連連,而1673年Leeuwenhoek則設計出十倍於虎克的顯微鏡。

Leeuwenhoek能擁有舉世無雙的顯微鏡,源於他卓越的磨鏡工藝、以及遠超常人的耐心與毅力。具體的磨鏡方式,你可以參考:

你以為這樣就結束了嗎?

Leeuwenhoek將每個標本永久固定住,調整到適當的焦距。然後,為每個研究製作新的顯微鏡!!!一生中,他一共磨製超過500個鏡片、製作超過400臺顯微鏡,但由於製作方法保密,至今依然無人知曉他的製作方法。

源於啪啪啪的驚人發現…..

1677年,秋夜。

Leeuwenhoek與妻子為愛鼓掌,正所謂:「夜來風雨聲,花落知多少?」

有的人選擇寫詩,而根據Leeuwenhoek於1679和皇家學會秘書亨利・奧登伯格(Henry Oldenburg)的通信自述…..

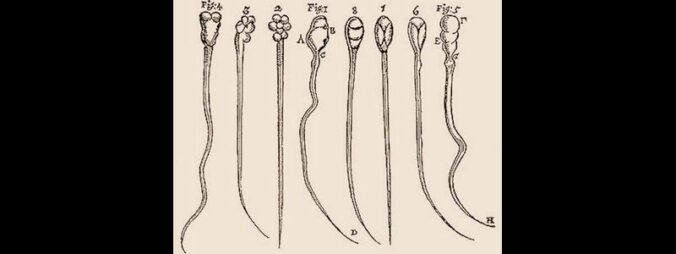

「我在射精後不足數秒」便起身離去,帶著精液直奔顯微鏡的懷抱…..

進入賢者模式、失去堅忍不拔精神的Leeuwenhoek,看到了「數以千計砂礫大小、活生生地微小動物正在活蹦亂跳,我找不到比這更令人愉悅的畫面了」,他將之稱為「微動物」(animalcules)。

同時,Leeuwenhoek還特別強調:此次實驗的精液,乃由「正常夫妻性交、而非不道德的自慰」而來……,不過他並沒有提到妻子對於此次實驗的感受。

質疑與榮耀

在最初,皇家學會十分輕視Leeuwenhoek的顯微鏡與發現,認為只是一個小人物的臆想。但在諸多科學家、公證人、當地牧師的見證下,他的成果逐漸被學界所接受。

當然,由於難以接受微觀世界帶來的視野、信念衝擊,不少高呼「真理凋亡」的人士對他持續抨擊,極少數發狂乃至自殺亦有所聞。

延伸閱讀:標準答案:是謊言還是真相?

但整體而言,人們對Leeuwenhoek的認可與日俱增。無論是俄國彼德大帝親訪,還是獲選為皇家學會成員(即便他從未出席),都是其中明證。

他所製作的顯微鏡,至今仍有數個完好無損的保存,2009年便有一個顯微鏡拍賣出31.2萬英鎊的成交價格。

Leeuwenhoek始終興趣盎然地持續投入研究,直至九十一歲離世。然而後繼無人,直到一百五十年後,世上才有了另一位能與他媲美的微生物大師,那將會是另一個故事了…….

如果覺得文章還不錯,歡迎和好友「分享」,下面按讚的按鈕,用力點五下可以「免費」的幫助我(需註冊),感謝你!!

或者如果你願意,可以「贊助我一杯咖啡♨」,你的支持是我書寫文章最大的動力之一。

小聲的說,其實右方與下方的網站也都不賴,你也可以參考呦~(灬ºωº灬)

摩擦、摩擦、在光滑的地面上摩擦…有聽過我的滑板鞋嗎XD從沒想過射精有這樣的歷史~

有些事我都已忘記

但我現在還記得在一個晚上…….XD