Last Updated on 2022-06-27 by 明心

是否應該接種疫苗?量子力學證實了宇宙的靈性真理?保健食品能不能吃?要不要相信投資理財專家的獲利消息?

這是一個崇尚科學的大數據時代,排山倒海的訊息不斷的灌注入我們的生活,你要如何才能區辨其中真確?

就讓我們從網路流行的「智力測驗」開始吧,請問下面數列的空格,要填上的數字是什麼?

- 1,2,3,5,7,11,13,_,_,_,……

內容目錄

物理學的發展,如何認識世界

這串無窮的數字,便是我們的宇宙,而研究這串數字的規律,便是現今物理學大致在做的事-研究物質運動的基礎法則,以及物質基礎的結構。

這個觀點有兩個半的假設前提:

- 世界有序

- 歷史因果連續

- (常識實在主義)

世界有序

在古希臘時代早期,儘管人們已經發展出農耕、畜牧、釀造、烘焙、冶煉、陶器、編織、閱讀、寫作、算數等技能,但是他們依舊認為:世界是虛無而渾沌的。

一個神秘的神祉在虛空中,創造出無形而渾沌的宇宙。「Chaos」,古希臘文中的虛無,據說古希臘人以此描述宇宙創造前的虛空。

世界虛無、渾沌,無論是創造前還是被創造之後,狂風暴雨、閃電霹靂、洪災乾旱、火山海嘯、蝗災疫病,乃至出門抬頭吃到鳥屎,一切都是如此的變幻莫測、反覆無常。

神明哭泣、神明憤怒、神明口乾舌燥、神明吃多了火鍋……,雖然那時候可能還沒有火鍋,但總之那時候的人們,認為自然現象就猶如神的情緒,難以預測、難以理解的。

與之相對,現今的物理學家們,「假設」存在著某種秩序法則,主宰著世界,描述法則的語言,則是數學。

歷史因果連續

如果在3000年前,人們可以藉由修煉自在地使用魔法、內力、真氣、靈能,但卻因為某些變化導致無法繼續使用,於是開始一條新的發現……

3000年後的我們,會認為過去的人們能夠使用上述力量嗎?

不會,我們會「假設」過去的人們和我們遵循「相近的物理法則」,光速、萬有引力常數、普朗克常數等等。

我們「假設」太陽和地球身處於同一個宇宙,擁有相同的物理法則,所以「推測」太陽發光發熱的方式是核融合反應。

如果不這樣假設,我們就得觀測到所有的現象,才能夠得到結論,在我們還無法有能力觀測到所有現象之前,物理學家們會假設「過去、現在、未來,我們擁有相同的物理法則」。

常識實在主義

除了我們感官感受之外,是否擁有一個「真實存在」的世界?我們感官感受的、儀器檢測的,是否與真實世界一模一樣?

多數選擇的答案為「是」,但之所以說是半個假設,是由於至今關於量子力學的詮釋,依舊存在許多重大爭議,而這挑戰著常識實在主義的真確與否,具體的緣由請參考延伸閱讀(還沒寫~d(`・∀・)b)。

數列的答案

- 1,2,3,5,7,11,13,_,_,_,……宇宙數列

如果宇宙沒有秩序,那每一個空格都只是隨機投下的骰子。

如果時空因果不連續,那我們就無法藉由前面的「已知」,推測出後面空格的「未知」是什麼。

鴨里斯多德與亞里斯多德

在距今2300多年前的愛琴海沿岸,有一群人觀察到一些現象(Physis),並且為這些現象提出解釋,他們便是第一代的物理學家(Physikoi),也就是為各種現象尋求「自然解釋」的人,以區辨尋求「超自然解釋」的神學家(theologoi)。

第一代物理學家中,最具代表性的便是鴨里斯多德。噢,不對,是亞里斯多德。(連結:拜訪鴨里斯多德)

鴨里斯多德發現泡泡水、吃吃東西是件讓鴨愉快的事,而亞里斯多德則整理出了宇宙數列的前兩位:1,2。

牛頓

2000多年後,許多人依舊在1與2上爭論不休時,一位坐在蘋果樹下的物理學家,十分幸運地數到了3,於是得出:「這串數列是由1,2,3,4,5,6,…….這樣的正整數所構成」的結論。

愛因斯坦

然而,隨著時代的演化,科技與觀察的技術也在不斷進步。

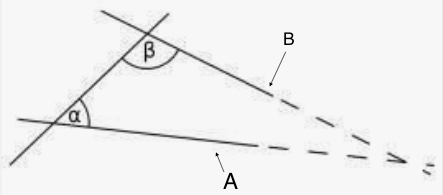

愛因斯坦的時代,物理學家們發現,第四個數字並不是4,而是5,牛頓所總結的規律只在前三位,也就是「宏觀世界」適用。

為了確保不讓自己犯上與牛頓相同的錯誤,他一直觀察到第七位數,也就是13這個數字。

- 1,2,3,5,7,11,13

根據眼前的觀察,總結的結論是這樣:「在這串宇宙數列中,除了第一位數是獨一無二的『1』,後面的數字應該是由2,3,5,7,11,13,17,19,23,……這樣的質數所構成。」

事實上,這個理論就是所謂的相對論(Theory of Relativity)、量子力學(Quantum Mechanics)、標準模型(Standard Model,SM)……

不一樣的「看見」

它所描述的是一般人無法直接觀測,例如肉眼、望遠鏡;甚至也不是看到與儀器裝置間接互動的結果,例如電子射向螢光幕時會發光,螢光幕讓我們「看見」電子。

現代物理學的「看見」,是數學的。以所謂「上帝粒子」為例:人們從300兆以上的質子間碰撞所產生的殘跡(例如輻射),以特殊的方式紀錄,並交由30多個國家、200多個計算設施,統計分析出來的「數字特色」(詳見後文:統計學上的可信度)。

這就是第四位數以後的世界,也就是俗稱的「微觀世界」。

相對於牛頓,愛因斯坦要更加幸運,雖然受限於時代只能觀察到第七位數13,但是一直到第十位數為止,他的理論都是可以解釋的。

物理家們根據他總結出來的「結論」,也就是所謂的標準模型,成功「看見」了17,19,23這三個數字,將所謂「上帝粒子」、「引力波」等現象納入我們的「正確」之中。

「正確」的建構

如果有看過愛德華・威騰那篇文章的讀者,應該就會知道這串數字到了23時,遇上了引力這個難處理的傢伙,這是至今依舊未解的謎。

我們藉由現象的發現,提出假說、猜想、猜測,加以驗證、實驗,最後變成所謂的「事實、結論、理論、定理、定律」。

「結論」,是正確的嗎?

相信看到這裡的讀者,都會明白:那個所謂的「結論」,往往是屬於那個時代的真理,然而隨著時間的演變,可能會如亞里斯多德般被拋棄,或者像牛頓般被納入更大的架構之中。

所以,眼前的結論,不會是「絕對的正確」,即便像是數學領域也是如此,在古希臘歐幾里得年代被奉為真理的「三角形內角和是180°」,卻在無意間被人發現未必如此。(詳參延伸閱讀)

延伸閱讀:幾何原本-數學第一聖經的秘密

延伸閱讀:標準答案,是謊言還是真相?

慣性的固執己見

我曾寫過一篇文章,探討我們習慣性的遵循過往的「結論」,而導致容易出現人云亦云、盲從的判斷。

延伸閱讀:五個問題,檢視羊群效應與你的盲從程度

雖然每位數學家、物理學家、化學家、生物學家、醫生……,都明白眼前的結論不會是「絕對正確」,卻也往往在遇到「違反慣性的思考」時,選擇了固執己見。

亞里斯多德年代,奴隸是常理,於是他提出:「宇宙是二元性的組成,其中一種二元性是從屬與支配,是以有的人天生自由,有的人生而為奴。」

19世紀末,也就是第4位數字被發現是5之前,眾多物理學家認為「他們已經足夠瞭解這個世界」,甚至建議學生不要選擇物理系,因為偉大的發現已經被探索完畢了。

例如,哈佛大學的物理系主任告訴學生,一切重要的事物都已經發現了,快考慮早點轉行。

慕尼黑大學的物理系主任也勸告,別在物理學上花心思,「那是一門近乎研究透徹的知識」,結果就在不久後慘遭系上的學生普朗克(Max Planck)暗算,普朗克被視為量子力學的奠基者之一。

人類無論身處何時,往往都會認為自己已經站在知識的巔峰,儘管我們知道過往無數的「絕對正確」都已落下帷幕,但我們都覺得自己的答案很正確,不會像前人那樣遭到推翻。

- 你認為,宇宙數列的第11位數字是什麼……?

這樣的唯我中心的傲慢,往往令新理論的發展需要更長的時間醞釀。

普朗克曾發表過的評論:「新的真理之所以勝出,不是靠說服它的反對者,並看到真相。而是因為反對者終於死了,熟悉新真理的新生代成長茁壯。」

總結:歷史告訴我們知識的浩瀚,但當下的你往往會驕傲自滿。

科學問題,你該相信論文嗎?

這裡牽扯到幾個問題:

- 什麼是科學問題?

- 什麼是論文?

- 論文可信嗎?

- 如果論文可信,「可信程度」有多少?

What’s a scientific question?

可能有些人會用Karl Popper 的「可證偽性」判準,也就是「結論必須容許邏輯上反例的存在」,來進行判斷。但實際上像是物理學研究前沿的M理論,我們如今無法去證實其他維度的存在或不存在……

事實上,答案我們已經在前面偷偷透露了。

你很難用二分法去區辨,到底眼前的玩意是不是科學,但是我們可以判斷:到底眼前的事物,我們可以投入多少的信任,以及使用相同領域的共識來對話。

舉例而言,市面上的保健食品大量引用醫師、藥師、論文、化學、生物等領域的專有名詞,我們就應該以對應領域的共識(論文),來作為判斷保健食品是否值得信賴的標準,而不是用「保健食品推銷員的行銷手冊與話術」來判斷。

但如果今天討論的是中醫、身心靈探索、靈性成長、占星學、煉金術等領域,就應該著重於對應領域的共識,若是要跨越領域連結,在釐清彼此概念時就需要非常謹慎小心,常見的濫用如:林文欣女士的生命大數據便是經典的例子。

延伸閱讀:靈性科學-身心靈與科學如何對話?

什麼是論文?

所謂論文,是指人們將自己的研究成果訴諸文字,進行發表、刊登的文章稱呼。論文理論上會經過期刊編輯、相同領域的學者專家進行嚴格審閱,最終得以刊登。

論文可信嗎?

此時,你的心中可能會浮現一些問題:

- 期刊本身審閱標準會不會有過於寬鬆的狀況?

- 相同領域學者審閱有沒有可能出現偏見?

- 刊登出來的論文,就是「正確」的嗎?

- 相同的議題,不同的論文卻有相反的意見怎麼辦?

- 既然只是「相對真理」,那這樣的論文值得信賴嗎?

刊登出來的論文,就是「正確」的嗎?

事實上,有許多的期刊便是以「好發表、易過稿」著名,只要你願意花錢,要發表論文並不困難。

相對的,SCI(Science Citation Index,科技期刊引用文獻資料庫)收錄的論文「相對」可性度就比較高,審查也相對嚴格。

但SCI收錄期刊中的論文,就可以信任了嗎?我們就藉由「撤稿觀察」這個網站來說明吧。

撤稿觀察(RETRACTION WATCH)

這是由學者Adam Marcus 跟 Ivan Oransky成立的blog,對於許多發表後撤稿的論文進行相關追蹤,以嚇阻學術不端行為的氾濫。(網站連結)

裡面有著這麼一些整理:

寫論文還是寫小說?

在前十名中,日本佔據半壁江山,排名榜首麻醉醫師藤井善隆(Yoshitaka Fujii)堪稱神之一手,從1991年博士畢業到2012年東窗事發,他一共發表了212篇論文,足足有183篇是偽造的。

這相當於他一個人,就獨占了1980~2011年間,「世界」撤稿總論文數的7%。連調查的文部科學省委員會,都對這匪夷所思的「成就」忍無可忍,在總結報告中這麼寫道:「這相當於一個人坐在書桌前,編了一本科幻小說。」

吃素比較好?吃肉的人更自私且排斥社交?

第七名的荷蘭心理學家Diederik Stapel,被撤銷了58篇論文。其中最具影響力的便是他提出:「食肉者相較於吃素者,更自私且更排斥社交。」,經大批媒體報導後才被發現造假。

臺灣之光?

雖然比不上日本與德國,但臺灣也有人上榜,排名第十的Chen-Yuan (Peter) Chen,便是14年爆出的陳震遠論文審稿造假案,43篇撤稿論文中,有5篇當時教育部長蔣偉寧為共同作者。(維基參考連結)

- 被引用次數最多的撤稿論文(參考連結)

排名榜首的,是《地中海飲食對心血管疾病的一級預防》(Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet),總共被引用2735次,而在被撤稿後也足足被引用了816次。

這說明什麼,這說明有816篇論文引用「錯誤的訊息」,並在此之上進行研究與發表論文。

其他的還包含在《柳葉刀》(The Lancet,世界上最知名的醫學期刊之一)上提出自閉症和兒童疫苗間的關係,撤稿後引用達到867次。《Science》上撤稿後引用達到1192次的論文……

可見,較知名的學術期刊,也並非完全正確,反倒有可能因為其知名度,導致更多研究人員的誤用。

兩篇論文,相反的觀點該信誰?

這個問題就像競選人辯論,你應該相信誰說的是真的一樣,我們實際上無法簡單的就區辨誰是「正確」的。

一般而言,較新的研究、較具影響力的學術期刊或學者,相對會比較容易獲得人們的信任。但凡事總有例外,我們來聽聽下面兩個故事:

糖與脂肪,是誰導致心血管疾病?

1950年代,由於總統的心血管疾病問題,醫師們開始尋找是「糖」還是「脂肪」,導致了心血管疾病。

美國的糖業協會(Sugar Association,當時叫Sugar Research Foundation)一看大勢不妙,趕緊「贊助」了哈佛醫學院的研究團隊,讓其寫出有利於糖的論文。

當時的哈佛研究者、營養學家 David Mark Hegsted,接受了約等值於今150萬元新台幣的研究經費,甚至還在研究過程中與當時基金會研究執行長John Hickson「討論」,讓執行長滿意後才發表論文。

1967年,論文在著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)發表,表示膽固醇與脂肪才是心血管疾病的元凶,與糖幾乎沒有關係。

後來David Mark Hegsted在1977年,作為「營養學專家」協助美國政府制訂「美國飲食指南(Dietary Goals for the United States)」,次年並受聘為營養部門的主管。

數十年間,「低脂」、「脫脂」、「植物性奶油」等食品成為健康養生的主流,而為了讓這些「低脂」、「脫脂」、「植物性奶油」足夠可口,廠商在其中「加入更多的糖」。

結果在近年的研究(參考論文),人們竟然發現:「脂肪似乎沒那麼糟,精加工糖類更容易提升心血管疾病的風險。」

當然,這並不要你以後完全不吃糖,只吃脂肪,而是盡可能避免精緻加工的糖類,如玉米甜味劑、玉米糖漿、濃縮果汁、高果糖玉米糖漿、轉化糖等等。

造假十七年,成為世界頂尖醫生

Piero Anversa,義大利人,前哈佛醫學院主任,國際心臟幹細胞界的頂尖學者。在撤稿觀察的「被引用次數最多的撤稿論文」中,排名第七的論文便是他的論文。

他「宣稱」存在心臟幹細胞,可用以治療心臟病變,其他醫生無法重現他的論文研究,卻被他強硬而蠻橫的態度所震懾,這一蒙蔽就是十多年的時間,但已經投入的人員、時間、精力、金錢卻再也回不來了。

光是Piero Anversa自身研究團隊就耗費超過5000萬美金,美國有200多項相關臨床實驗正在進行,全球研究團隊更是難以盡數,但最後卻被發現是一場騙局……

文章來到最後,我們要面臨最後的挑戰,如果研究者擁有謹慎而真誠的自我要求,且能夠保持開放的心態與時俱進,那他的研究成果「可信程度」有多少?

統計學上的可信度

在前面的段落提到:現有物理學上的「看見」,多半是統計分析出來的「數字特色」,那這樣的數字特色到底是什麼?

一般而言,我們稱之為P值(P value),可以認為是一件事情要被相信,所需要的證據程度,但在不同的學科領域,人們選擇的P值不太一樣,我將就其經常出現的領域(論文)和這樣的證據有多可信做說明。

- P=10%,經濟學、社會學、「有爭議性」的環境/健康/風險議題。只有對原本已經非常有信心(信心程度95%)的人,這樣的證據才算有用。

- P=5%,幾乎無所不在,尤其是醫療、行為、社會學。只有對結果出於僥倖的可能性相當低時(信心程度90%),這樣的證據才算有用。

- P=1%,醫療、環境、遺傳學。只有相當確定結果不可能出於僥倖(信心程度75%),這樣的證據才算有用。

- P=0.3%,「硬」科學的實驗室研究;粒子物理學的初步聲明(3個標準差)。能夠讓不先入為主的人印象深刻(信心程度50%)。

- P=0.1%,遺傳學、流行病學研究。除了中高程度的懷疑論者,多數人都會覺得可信(信心程度30%)。

- P=0.000006%,高能物理、粒子物理學的研究「發現」。除了你的競爭對手之外,應該所有人都能信服你(信心程度0.1%)。

雖然根據標準差理論,P=0.3%時,相當於370次才會出現一次「碰巧」,但根據物理學家們實際的經驗法則,卻是每2次就有一次「碰巧」。

而現今許多研究人員,選擇的則是P=5%,可想而知研究結論出於「碰巧」的可能性有多高。

2016 年《自然》(Nature)刊載了一份報導,調查1576位研究者,有超過一半的研究者無法再現「自己」的研究成果;有超過 70% 的研究者,無法重現「其他研究者」曾經做過的研究結果。(參考論文)

結語

看到這裡,你或許會想:所謂的研究成果就這麼不值得信任嗎?

我們不妨反過來思考:相較於論文研究,其他事物的「正確性」會更高嗎?你的判斷標準又是什麼?

就連「經過多重驗證」標準的論文研究,都存在著如此多需要判斷的情況,那其他以營利為導向的「理財資訊」、「保健食品廣告」,可信度與正確性會更高嗎?

延伸閱讀:五個問題,檢視羊群效應與你的盲從程度

歸根究底,你在相信一件事物之前,不妨仔細辨別,究竟是出於盲從,還是有「真正值得」你相信的理由。

如果覺得文章還不錯,歡迎和好友「分享」,下面按讚的按鈕,用力點五下可以「免費」的幫助我(需註冊),感謝你!!

或者如果你願意,可以「贊助我一杯咖啡♨」,你的支持是我書寫文章最大的動力之一。

小聲的說,其實右方與下方的網站也都不賴,你也可以參考呦~(灬ºωº灬)

謝謝版主寫值得沈思的文章,一件事物,用不同角度,可以看到不同的事物不同的面向。

(〃∀〃)

有時探索真假並非重要,適合自己、了解自己的需求,反而最重要,你覺得呢?

問題又會回到,

我們如何判斷,

眼前的事物是不是「真的」適合自己了…..

( ×ω× )

我很認同上述的這句話:「眼前的結論,不會是絕對的正確!」 在人、事、物中都有不同的面相、角度,不能總是只以一個單方面去看待事物! 這句話太有人生哲理了!! 感謝版主!!

很高興對你有幫助~(,,・ω・,,)

結論是:撒謊的人,無分學歷?

想到早前廣泛報導的美國矽谷新創公司Theranos研發出滴血驗病的技術,號稱只要取指尖幾滴血,就可以完成200多項血液檢測,大幅降低檢驗成本,後來這故事更被拍成影集《新創大騙局》。

這比論文造假更震撼,因為連一眾有錢人名人都被騙了。

這個事件我第一次接觸到是藉由書籍

惡血:矽谷獨角獸的醫療騙局!深藏血液裡的祕密、謊言與金錢(連結)

的確是相當值得省思的故事…_〆(°▽°*)

感謝分享~

意外發覺剖析科學過後帶來的奧妙!

(P.S. 鴨里斯多德好可愛)

鴨里斯多德是最可愛的鴨子!!(๑ơ ₃ ơ)♥

連論文內的資料都不一定是百分百正確了,各種資訊好像都有懷疑的可能了XD”

想問版主平常在吸收資訊的時候也都會多重驗證資料的正確性嗎~

未必會多重驗證,

但是在相信之前,會先將「開放性的好奇」先放在心中

而不是直接就認定是真的

~(・ε・)

事實果然無絕對呢!要從別的視角去看待事情,可能有不同的收穫呢!

過去的人們,著重在如何取得訊息

現在這個時代,則在於如何選擇訊息…..

(つ´ω`)つ

I could not resist commenting. Exceptionally well written!

Thank you very much for your compliment~

I’m really enjoying the design and layout of your blog.

It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a

designer to create your theme? Exceptional work!

新的真理之所以勝出,不是靠說服它的反對者,並看到真相。而是因為反對者終於死了,熟悉新真理的新生代成長茁壯。

人最難戰勝的,果真還是自己呀!!!!!

認知累積與執著,

偏偏沒有一定的認知累積與執著,

也很難真正的到達某個領域的極致…..

人就是在成長中不斷的擴展自己的舒適圈呀

藤井善隆這已經超越人類了吧????

我們系上所有教授夾起來發表的論文

還沒有他一個人造假的論文數多????

醫學界的論文,

是用生命和金錢所推動的~

P value可信度的爭議一直都有,但是大家也都一直在用…….

哈哈~

是說這篇文章嗎?

https://towardsdatascience.com/p-values-explained-by-data-scientist-f40a746cfc8

很多時候

真的會越來越懷疑科學的真實

到底是什麼……

因為當人們一旦認為某件事是”真理”

要改變就真的很困難了^^”

如果歷史因果不連續所有的一切不都沒有意義了嗎

就像飛天義大利麵神教一樣什麼假設都是有可能的???

就我個人的經驗

每個人在走到一定程度後,

內在的真理會能夠被共同驗證

而我們也能透過諸如阿卡西紀錄的解讀,

來獲得真正的資訊

(當然,不是臉書廣告那種…..^^”)

「真正值得」你相信的理由……

從小到大似乎都是別人告訴我們的…….

不妨從此刻開始探索吧^ ^

就像一趟冒險的旅程,

不確定或許才是最有趣的地方~

量子力學的誤解與爭議,真的是超級超級多……

的確,

光是所謂的「看見」,和一般人直觀上的「看見」就是兩回事了~